|

||||||

|

||||||

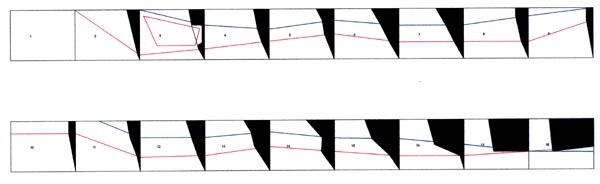

| Die Idee des Projektteams bestand im Versuch, keinen schulalltäglichen, lehrbuchmäßigen Zugang zur Architektur zu eröffnen. Referate zu praktischen und theoretischen Ansätzen der Baukultur des 20. Jh, Diskussionen und modellhafte Praxisarbeit boten Anregungen für die eigene Unterrichtsarbeit. Das Grundkonzept könnte in der Schule im Rahmen einer Kreativwoche realisiert werden. Einzelne Elemente lassen sich jedoch auch in den Regelunterricht integrieren. Wichtig erschien uns bei der Aufgabenstellung die exemplarische Erfahrung von Architekturvermittlung, die direkt oder ähnlich mit Kindern in der Schule durchführbar ist. Die Planung von Architektur in der Landschaft, die auf unterschiedliche Topographien reagiert ist, sehr komplex. Dazu gehören auch Themenbereiche wie z.B. Erschließung, Himmelsrichtungen, Belichtung, Raumprogramm, Raumkonzept, Freiraumkonzept, ambivalente Raumschichtungen, ein lnnenraumkonzept, ein ökonomisches Konzept, ein ökologisches Konzept, architektonische Wesenszüge in Verbindung zur Konstruktion und des Materials, die Hinterfragung gewohnter architektonischer Klischees, die Definition eines Lebensraumes bzw. ein Psychogramm des Nutzers und die sozialen Komponenten der Architektur. Diese Zugänge zu einer architektonischen Komposition in einem kurzen Zeitraum anzugehen, wäre für die Seminarteilnehmer eine Überforderung gewesen. Wir haben den Holzstoß als Abstraktion architektonischer Zusammenhänge als Ausgangspunkt gewählt, weil wir der Meinung sind, dass ein Bretterstoß unterschiedlichste Prinzipien von Konstruktion, Masse und Struktur und ihren Bezug zum Gelände sichtbar machen kann. Der Holzstoß entwickelt exemplarisch eine archetypische Stellung zu unterschiedlichsten Geländestrukturen. Der Häuslbauer baut am Steilhang, indem er eine horizontale Aufschüttung mit einer dazu notwendigen hohen Stützmauer errichtet und dann seine Schuhschachtel wie die Kuh die Flade draufscheißt. Der Häuslbauer ist der Anarchist, der den von anderer Stelle organisierten Landschaftskrieg durchführt. Der Häuslbauer zerstört und verwüstet in seiner unbewussten Stumpfsinnigkeit unsere Landschaft zur Mülldeponie. Wenn diese sogenannte „individuelle Freiheit“ normal ist, muss das Bildungssystem schon allein aus volkswirtschaftlichen Gründen dringend das nicht Normale bewußt machen. Die Aufgabenstellung: Holzstöße in der Landschaft Das prozesshafte Arbeiten mit den zu konstruierenden Holzstößen in der vorgegebenen Topographie, mit speziellen räumlichen Aufgabenstellungen, führte zu elementaren räumlichen Strukturen, Konstruktionen, Gewichtungen zwischen gebauter und unbebauter Landschaft und in Folge zu einer Wechselbeziehung der einzelnen Holzstoßprojekte zueinander. Der Holzstoß steht temporär, scheinbar unüberlegt, zufällig im Landschaftsraum. Windströmungen, Wetterseiten, Sonnen- oder Schattenplätze oder die unmittelbare Nähe zu bestehenden Gebäuden sind meistens zufällig die richtigen Orte. Holzstoßtypologien überlagern die Landschaft, ignorieren, dokumentieren bzw. steigern die topographische Situation. Der Holzstoß ist die müheloseste, naheliegendste Konstruktion vor Ort. Das Herausarbeiten einer landschaftsbezogenen Hangtypologie in Vernetzung mit dem Umraum und in der richtigen Verwendung von Materialien ist gerade im alpinen Raum ein vorrangiges Anliegen.  Jeder Projektant wählte sich ein Teilstück aus einer zusammenhängenden Gesamttopographie, die landschaftliche Ausprägungen von extrem flach zu extrem steil aufwies. Nach dem individuellen Ausformulieren der Aufgabenstellung wurden die einzelnen Beiträge aneinandergereiht und jeder einzelne Projektant musste auf die beiden angrenzenden Grundstücke und ihre Bebauungsstrukturen reagieren. Dieses Reagieren führte zu einer ersten Überarbeitung hinsichtlich Standort, Dichte, Höhenentwicklung und der Veränderung der Topographie. Die gemeinsame bzw. individuelle Diskussion eröffnete ein breites Lernfeld. Themen der Konstruktion und der Topographie waren die ersten Aufgabenstellungen für die Seminarteilnehmer. Beispiele für diese Aufgabenstellung sind: Raumverschachtelungen, Verkeilungen, wackelige, gleitende, skulpturale, versenkte, hohe, schwebende, verkeilte, rhythmische, neue Holzstöße. Nach dieser ersten Arbeitsrunde wählte jeder Seminarteinehmer ein spezielles Raumthema, das er mit dem vorliegenden Ergebnis in Beziehung brachte. Mancher Teilnehmer musste das in der ersten Arbeitsstufe gefundene Modell verändern bzw neu planen. Es gab zum Beispiel das Thema Raumbeziehungen, die den Projektanten vor die Aufgabe stellte, nicht nur innerhalb des eigenen Entwurfs Beziehungen aufzubauen, sondern auch auf die Projekte der anderen Planer im näheren und weiteren Umfeld zu reagieren. Aufgabenstellungen zum Thema Raum waren: Raumschalter, Raumübergang, Zwischenraum, Raumgelenk, dialektische Räume, rhythmische Raumhöhen, Raumfragmente, Raumbeziehungen, Raumtransformationen, Raumerinnerung, sumpfige Wiese. Die gefunden Ergebnisse wurden einzeln wie auch in der Gruppe diskutiert und führten wieder zum gegenseitigen Reagieren und zur Umplanung. In dieser Planungsrunde entwickelte sich der gruppendynamische Prozess zwischen den projektierten Holzstoßkonzepten und den Nachbargrundstücken. Die dritte und letzte Arbeitsstufe führte die Projektanten zur völligen Überarbeitung aller Projekte, zum Aufgeben von Gefundenem, von schon wieder Gewohntem und zur gemeinsamen Feststellung, dass das Verhältnis von baulicher Dichte im Zusammenhang zur Landschaft steht: Zersiedelung kontra räumliche Verdichtung. Dahinter stand als Ziel die Erfahrung, dass Entwerfen einen Prozess der Veränderung, der Vermittlung und des Beziehungschaffens darstellt. Architektur ist während der Planungszeit ein ständiger Prozess der Metamorphose. Wer nicht reagiert und neu beginnen kann und nicht bereit ist, mit kreativer Stärke gewohnte Wege zu verlassen, der droht zu scheitern. Architektur ist nicht nur die Selbstverwirklichung des Baukünstlers. Sie hat eine große Verantwortung gegenüber dem Nutzer, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem Umraum, weil sie soziale und psychische Prozesse beeinflusst. Ein Vorschlag für die Schule: Mit acht Doppelstunden kann das Konzept im normalen Unterricht umgesetzt werden. Dazu sind folgende Vorerfahrungen wünschenswert: Grundlegendes Wissen in darstellender Geometrie (Schnitte, Grundrisse, Maßstab), Kenntnis der Darstellung und Abstrahierung eines Geländes (z.B. Schichtenlinien) am Beispiel eines konkreten Grundstückes, das zuvor mit den Jugendlichen begangen wird. Darstellung von Holzkonstruktionen, Materialkunde Holz (Exkursion in ein Sägewerk oder Diavortrag). Dabei sollte die Unterschiedlichkeit von Bretter-, Pfosten-, Spantel-, Späneholz, ihr statischer und konstruktiver Aufbau untersucht werden, um ein Materialbewusstsein entwickeln zu können. Für die Durchführung schlagen wir folgende Gliederung vor: 1. Einführung in die Thematik und Aufgabenstellung. 2. Exkursion zu einem Grundstück/Gelände, das als anschauliche Vorlage für die Planungsthemen geeignet ist 3. Herstellen eines Geländemodells, auf dem die Planungen errichtet werden 4. Entwürfe der individuellen Modelle 5. Erste Überarbeitung. Reagieren auf die Nachbargrundstücke. 6. Verdichtung aller Entwürfe auf eine Verträglichkeit von Gebautem zur Landschaft. 7. Reflexion zum Textanfang |

||||||

|

|

||||||